Stand: 15.12.2007

|

Stand: 15.12.2007 |

|

|

150 Jahre Elementanalytik im Hessischen Landwirtschaftlichen

Untersuchungswesen

(R.Ellinghaus, Festschrift '150 Jahre

Lanwirtschaftliches Untersuchungs- und Forschungswesen in Hessen' 10/2007,

ISBN: 3-9806860-9-4)

Begriffe

Überschriften sollen kurz und doch umfassend sein, ein

meist unerfüllbares Anliegen. Der Begriff ‚Elementanalytik’ ist eher der

modernen Instrumentellen Analytik entlehnt, ist er auch der richtige, das

anorganisch-analytische Schaffen im Landwirtschaftlichen Untersuchungswesen von

anderthalb Jahrhunderten abzubilden?

„Nun, sicher“, sagt der nicht spezialisierte

Anorganiker, „im Fokus der Anorganischen Chemie stehen schließlich die

chemischen Elemente.“

„Langsam“, sagt der Analytiker aus dem modernen

elementanalytischen Labor, „Elementanalytik ist für mich

atomspektrometrisches Messen. Bei den klassischen Methoden waren chemische

Verbindungen die Analyten, das nenne ich eher Molekül- als Elementanalytik.“

„Ich bin mir nicht sicher“, sagt ein Historiker,

„früher war doch eher von Nähr- und Mineralstoff- statt Elementanalytik die

Rede, und heute geht es doch meist um Schwermetalle, Spuren oder

Kontaminanten.“

„Aber“, sagt ein anderer Historiker, „haben nicht

bedeutende Chemiker bestimmte anorganische Analysenverfahren schon vor mehr als

150 Jahren Elementaranalysen genannt, ohne, dass sie bis heute jemand korrigiert

hätte?“

Recht haben sie aus ihrem jeweiligen Blickwinkel alle. Da

das so ist, ist ‚Elementanalytik’ auch ein geeigneter Oberbegriff. Die

kleine fiktive Diskussion soll in der Folge helfen, die wissenschaftlichen, aber

auch politisch-gesellschaftlichen Felder, die von der

anorganisch-landwirtschaftlichen Analytik tangiert werden, als zusammengehörig

und als deren Facetten zu verstehen.

Wegbereiter

Die Analytische Chemie mit ihrer Frage nach der

qualitativen und quantitativen Zusammensetzung von Stoffen ist die Disziplin,

die die Chemie aus der Alchemie heraus begründete und zu einer Wissenschaft

machte. Die Agrikulturchemie und hier im wesentlichen die anorganische

Agrikulturchemie ist die Disziplin, die die Analytische Chemie erstmals zur Lösung

eines großen gesellschaftlichen Problems befähigte, der bedrohlichen Ernährungssituation

im 19. Jahrhundert.

Der wissenschaftliche Ruhm wurde dabei zunächst nur

Justus von Liebig (1803-1873) (Abb.1) zuteil, er galt über ein Jahrhundert als

alleiniger Begründer der Agrikulturchemie und der Lehre der Mineralstoffernährung

der Pflanzen. Heute kennt der Chemiker im landwirtschaftlichen Untersuchungs-

und Forschungswesen auch Carl Sprengel (1787-1859) (Abb.2), der über ein

Jahrzehnt vor Liebig publizierte und dabei auch schon das Minimumgesetz

postulierte, nach dem derjenige Nährstoff unter mehreren das Pflanzenwachstum

begrenzt, der vom Bedarf der Pflanze her zuerst zur Neige geht.

Beide Wissenschaftler teilen sich nun die Ehre, der

Mineraldüngung mit ihren epochalen Auswirkungen auf die Ernährung der Weltbevölkerung

zum Durchbruch verholfen zu haben.

Als Element mit dem größten Düngebedarf erwies sich

Phosphor (P). Pflanzen nehmen es aus dem Boden anionisch in Form von gelösten

Phosphaten, den Salzen der Phosphorsäure, auf. Unter Agrarwissenschaftlern bürgerte

es sich ein, deshalb von einem Mangel an Phosphorsäure zu sprechen, obwohl die

Phosphormineralien, mit denen gedüngt wurde, in ihrer chemischen Struktur sehr

wohl als Phosphate bekannt waren und auch so bezeichnet wurden. Noch heute ist

es traditionell üblich, den wie immer auch bestimmten Gehalt an Phosphor in Düngern

und Böden auf das Anhydrid der Phosphorsäure, P2O5

(di-Phosphorpentoxid) zu beziehen.

Der Mangel an Phosphor bewirkte nach dem Minimumprinzip,

dass auch andere Nährstoffelemente, allen voran Stickstoff (N) und Kalium (K)

nicht hinreichend von den Pflanzen ausgenutzt werden konnten, sofern ein Angebot

von seiten der Böden überhaupt bestand. Pflanzen nehmen Stickstoff in Form

seiner gelösten Salze anionisch über Nitrate (Salze der Salpetersäure) u.a.

oder kationisch über Ammoniumsalze (Salze des Ammoniaks) auf. Daneben sind

bestimmte Pflanzen (Leguminosen) auch in der Lage, Stickstoff über einen

bakteriellen Prozess direkt aus der Luft zu assimilieren. Als Bezugsgröße

etablierte sich in Düngern der elementare N-Gehalt. Kalium wird von Pflanzen

kationisch über gelöste Kaliumsalze aufgenommen. Als Bezugsgröße wurde hier

analog dem Phosphor mit K2O (di-Kaliumoxid, Kurzbezeichnung: Kali)

ein Anhydrid gewählt, das der Kalilauge.

|

|

|

|

Abb.1 Justus von Liebig |

Abb.2 Carl Sprengel |

Liebig’s Gesamtwerk ist für den Analytiker natürlich

ungleich interessanter als das Sprengel’s und nicht auf die Agrikulturchemie

beschränkt. Er war der Chemiker und Analytiker, der sich der Agrarwissenschaft

zuwandte, Sprengel kam von der Agrarwissenschaft und bediente sich

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Mit ein wenig Lokalkolorit darf auch

angemerkt sein, dass Liebig Hesse war und rund 30 Jahre in Hessen

wissenschaftlich wirkte und lehrte, womit ihm neben seinen zahlreichen anderen

Ehrungen gut und gerne auch der Status eines Ehrenmitarbeiters im Hessischen

Landwirtschaftlichen Untersuchungswesen zustände. Die Gründung der

Landwirtschaftlichen Versuchsstationen in Hessen erlebte er allerdings nur von

fern als ‚Deserteur’ in München.

Liebig war als glänzender Experimentator bekannt und

erfand zahlreiches Laborgerät. So gilt er zusammen mit Lavoisier (1743-1794)

und Berzelius (1779-1848) auch als Wegbereiter der Elementaranalyse. Eine seiner

Erfindungen war der unten abgebildete Fünf-Kugel- oder Kali-Apparat (Abb.3), in

dem zur quantitativen Bestimmung des Elements Kohlenstoff (C) in einer

Verbindung das durch Verbrennung der Verbindung aus Kohlenstoff gebildete

Kohlendioxid (CO2) in Kalilauge (KOH) absorbiert werden konnte. Die

Gewichtszunahme durch das sich bildende Kaliumcarbonat (K2CO3)

wurde ausgewogen und erlaubte auf Grund der bekannten Zusammensetzung des

Carbonats die Berechnung der Menge des absorbierten Kohlendioxids und schließlich

des Kohlenstoffanteils in der Verbindung.

Über Verbrennungsanalytik wird Kohlenstoff in

landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und Produkten auch heute noch bestimmt,

nur das Messprinzip hat sich von einer Wägungsmethodik (Gravimetrie) zu einer

später noch vorzustellenden physikalischen Messmethodik gewandelt.

Die klassische wie moderne Elementaranalyse als Teil der

Elementanalytik ist beschränkt auf nichtmetallische Elemente (Abb.6), deren

Verbindungen nach Oxidation, Reduktion oder Säure/Base-Reaktion gasförmige

Reaktionsprodukte bilden, die sich entweder in Flüssigkeiten absorbieren und

darin gravimetrisch, titrimetrisch o.a. bestimmen lassen oder einer Bestimmung

in der Gasphase zugänglich sind.

Ein Verfahren besonderer Bedeutung hinsichtlich seines

breitgefächerten Einsatzes in der landwirtschaftlichen Elementaranalyse damals

wie heute stellt das Kjeldahl-Verfahren zur Bestimmung von Stickstoff dar.

Benannt nach seinem Erfinder Johan Kjeldahl (1849-1900) basiert es auf der

chemischen Umsetzung aller Stickstoffverbindungen einer Probe zu Ammoniumsalzen

(NH4X), die bei Zugabe von Natronlauge Ammoniak (NH3)

freisetzen, der destillativ (Abb.4) ausgetrieben, in einer schwachen Säure

absorbiert und darin titrimetrisch bestimmt werden kann. Über die Menge an

Ammoniak kann der Stickstoffgehalt der Probe berechnet werden.

|

|

|

|

Abb.3 Kali-Apparat |

Abb.4 Kjehldahl-Destille |

Das Kjeldahl-Verfahren erblickte 1883 das Licht der Welt. Gehen wir nun aber zunächst wieder 30 Jahre zurück, um bei der Gründung der hessischen Landwirtschaftlichen Versuchstationen dabei zu sein, und um deren anorganisch-analytisches Schaffen zu verfolgen, in dem es auch immer wieder um die Adaption neuer Verfahren und Ideen wie die eines Kjeldahls gehen wird.

Der Beginn

Chemie und Landwirtschaft waren sich bei Liebig und

Sprengel begegnet. Nun bestand Bedarf an der Vermittlung der neuen Erkenntnisse

an den Praktiker in der Landwirtschaft und am Ausbau des Wissens durch

Angewandte Forschung in Zusammenarbeit mit der Praxis. Von Landwirtschaftlichen

Versuchsstationen wurde dieses Potential erwartet, und sie wurden ab 1850 überall

in Deutschland von landwirtschaftlichen Organisationen und Verbänden gegründet,

so auch im Kurfürstentum Hessen-Kassel 1857 und im Großherzogtum

Hessen-Darmstadt 1869.

Vermittlung von Erkenntnissen geht einher mit Vertrauen

schaffen in die Erkenntnisse, d.h. seriöse Beratung bedurfte der Unterstützung

verlässlicher Untersuchungsergebnisse. Sie halfen einerseits dem

wissenschaftlichen Landwirtschaftlichen Versuchswesen mit ergänzenden Daten,

zum anderen aber dem Praktiker bei der Kontrolle, ob seine erworbenen

landwirtschaftlichen Produktionsmittel auch den Deklarationen entsprachen.

Zu Anfang bestimmten eindeutig die Forschungstätigkeiten

das Geschehen in den hessischen Stationen. Die Kontrolltätigkeiten weiteten

sich dann aber ab den 80er-Jahren soweit aus, dass um die Jahrhundertwende

Stimmen laut wurden, die forderten, beides institutionell zu entkoppeln, um der

Forschung wieder breiteren Raum zu verschaffen. Aus heutiger Sicht mit dem

Wissen, wie positiv sich Angewandte Forschung und Praxis schließlich

beeinflussten, ist zu begrüßen, dass dies noch 100 Jahre dauern sollte.

Das erste halbe Jahrhundert

Der anorganisch-chemischen Analytik war es egal, wem sie

diente, aber natürlich nahm ihre Bedeutung mit der Ausweitung der Kontrolltätigkeiten

zu. Die landwirtschaftlichen Produktionsmittel, um die sie sich zunächst kümmern

musste, waren die mineralischen und organisch-mineralischen Düngemittel mit den

Nährelementen, die die obere Reihe der Abb.5 zeigt, und die pflanzlichen

Futtermittel, bei denen sich die Analytk ganz auf den Stickstoff als Basisanalyt

für die Berechnung des Rohproteins fokussierte. Rohprotein definiert die Summe

aller stickstoffhaltigen Nährstoffe in organischen Futtermitteln (Eiweiße,

Amide).

|

|

|

Abb.5 Pflanzennährstoffe |

Zum Einsatz kamen schließlich die quantitativen

Analysenverfahren, die heute ‚klassisch’ genannt werden: Gravimetrie (Messgröße

(MG): Gewicht), Titrimetrie (Synonyme: Volumetrie, Maßanalyse) (MG: Volumen

einer Flüssigkeit) und Gasvolumetrie (MG: Volumen eines Gases). Indes war die

quantitative analytische Chemie bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts kaum über die

ersten Anfänge hinaus, und die z.T. aufwändigen Methoden eigneten sich zwar für

rein wissenschaftliche Zwecke, nicht aber für die Serienanalytik. So

konzentrierte sich in den ersten Jahrzehnten die Hauptarbeit der Analytiker auf

die Entwicklung serientauglicher Bestimmungsmethoden. 1888 gab dann die Gründung

des ‚Verbandes landwirtschaftlicher Versuchstationen im Deutschen Reiche’,

dem heutigen ‚Verband der Deutschen Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und

Forschungsanstalten (VDLUFA)’ einen ganz entscheidenden synergetischen Schub für

die Verbesserung und Validierung der schon in der Praxis befindlichen und die

Entwicklung neuer Methoden.

Im Fokus der Düngemittelanalytik stand jahrzehntelang

der Phosphor. Dabei war bedingt durch die Erkenntnis, dass es unterschiedlich

schnell pflanzenverfügbare Phosphatbindungsformen gibt, auch eine

differenzierte Extraktionschemie zu entwickeln und nicht nur die Frage nach dem

P-Gesamtgehalt zu stellen.

In Darmstadt wurde unter der Leitung des über die

Grenzen bekannten Düngungsexperten Paul Wagner (1843-1930) ein Verfahren der Fällung

von citronensäurelöslichem Phosphat zur Reife entwickelt. Hierbei wurde zunächst

durch Zugabe von Ammoniak (NH3) die Fällung schwerlöslicher

Phosphate, z.B. des Calciums oder Eisens verhindert und dann mit

Magnesiumchlorid (MgCl2) quantitativ das komplexe Doppelsalz

Magnesiumammoniumphosphat (MgNH4PO4) gefällt, isoliert,

zu Magnesiumpyrophosphat (Mg2P2O7) geglüht und

in dieser oxidischen Form gravimetrisch bestimmt. Das Doppelsalz konnte und kann

vice versa natürlich auch für eine quantitative Bestimmung von Magnesium (Mg)

genutzt werden.

Auch in der kurhessischen Station, zu dieser Zeit in

Marburg, wurde mit Magnesiumammoniumphosphat experimentiert und eine

titrimetrische Methode entwickelt. Das Salz wurde mit überschüssiger 0,2

molarer Salzsäure umgesetzt und die nicht verbrauchte Salzsäure mit 0,2

molarer Natronlauge zurücktitriert. Als Indikator diente der Farbstoff

Karminrot, der den Neutralisationspunkt von Säure und Lauge durch einen

Farbumschlag von gelbbraun nach violett anzeigte. Aus der Reaktionsgleichung der

Umsetzung Salz mit Säure und der nach der Titration bekannten Menge der für

die Umsetzung verbrauchten Säure konnte die Menge Magnesiumammoniumphosphat und

daraus der Phosphorgehalt berechnet werden.

Die Stickstoffbestimmung in Futtermitteln wurde bis zur

Einführung der Kjeldahl-Methode nach Vorgaben von Jean Baptiste Dumas

(1800-1884) durchgeführt. Dumas’ Name steht auch heute noch für die

quantitative verbrennungsanalytische Bestimmung von Nichtmetallelementen (Abb.6)

und ziert so manche gerade veröffentlichte internationale Norm. Moderne

Anwendungen kommen später noch zur Sprache, beim auf dem Urverfahren von 1840

basierenden Ablauf wurde das Futtermittel zusammen mit Kupferoxid (CuO/CuO2)

in einem geschlossenen System bei hohen Temperaturen verbrannt, entstehende

Feuchtigkeit (per Trocknungsmittel) und entstehendes Kohlendioxid (z.B. per

Kali-Apparat) aus den Verbrennungsgasen absorbiert und der allein verbleibende

Stickstoff über sein Gasvolumen bestimmt.

|

|

|

Abb.6 Metalle und Nichtmetalle unter den Elementen |

Das Kupferoxid ist Sauerstofflieferant und wird dabei zu

Kupfer (Cu) reduziert, welches seinerseits die bei der Verbrennung entstandenen

Stickoxide (NO, NO2 u.a.) zu Stickstoff reduziert und selbst wieder

zu Kupferoxid oxidiert wird. Da das Kupferoxid am Ende unverändert vorliegt,

erfüllt es die Definition eines Katalysators.Somit ist Dumas auch ein Pionier

der Katalyse. Was er wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass heutige Forscher

nach wie vor auf der Suche nach geeigneten Katalysatoren für

Verbrennungsprozesse sind? Deren Ziele heißen allerdings Abgasreinigung und

Umweltschutz.

Bis 1890 wurden andere Probenmatrices als Düngemittel

und Futtermittel elementaranalytisch nur im Rahmen von Forschungen untersucht.

1868 gab es aus der Marburger Station z.B. zwei Hauspublikationen zu

Pflanzenaschen und Pflanzenfetten. In den 90er-Jahren beschäftigte man sich

dann erstmalig mit Bodenanalytik.

An einer systematischen Bodenuntersuchung wie heute zum

Zwecke eines optimierten Düngereinsatzes bestand damals allerdings noch kein

Interesse. Eine Bodenuntersuchung galt als zu teuer für den Landwirt, man

verließ sich bei der Beratung auf die vorhandene Erfahrung aus dem

Landwirtschaftlichen Versuchswesen.

Eine aus den ältesten noch verfügbaren Jahresberichten

der Marburger Station von 1895 bis zur Jahrhundertwende zusammengestellte

Tabelle (Abb.7) zeigt den schon beachtlichen Untersuchungsumfang, die steigenden

Untersuchungszahlen und die für diese Zeit typische Verteilung auf die

verschiedenen Matrices. Düngemittel und Futtermittel dominierten wie schon die

beiden Jahrzehnte zuvor, neu erschienen Böden und Wässer, meist Trinkwässer

und Mineralwässer, aber auch Abwässer.

Obwohl - das scheint zeitlos für Jahresberichte

unabwendbar zu sein - die Chronisten mit dem Zählen der Proben zumeist ihre

Pflicht für erfüllt hielten und zu Analysenverfahren schwiegen, kann dem

anorganisch-analytischen Schaffen doch sicher jede Düngemittel-, Futtermittel-

und Bodenprobe mit einer oder mehreren Analysen zugerechnet werden. Wässer

hingegen wurden überwiegend sensorisch und bakteriologisch bewertet und nur bei

bestimmten Fragestellungen elementanalytisch untersucht.

|

Probenart |

1895 |

1896 |

1897 |

1898 |

1899 |

1900 |

|

Düngemittel |

717 |

949 |

1306 |

1542 |

1602 |

1712 |

|

Futtermittel |

314 |

345 |

348 |

416 |

504 |

517 |

|

Boden |

10 |

7 |

11 |

21 |

55 |

83 |

|

Wasser |

320 |

380 |

278 |

311 |

255 |

411 |

Abb.7 Untersuchte Proben in Marburg 1895-1900

In der Darmstädter Station war das Probenaufkommen ähnlich.

Auf Grund der bedeutenden Stellung der Düngeforschung dort gab es aber eine

noch größere Präferenz der Düngemitteluntersuchungen als in Marburg. 1885

konnten durch einen Standortwechsel innnerhalb Darmstadts neue modernere

Laboratorien bezogen und die Untersuchungskapazitäten ausgebaut werden. Werfen

wir einmal einen Blick in ein typisches anorganisch-chemisches Laboratorium um

1900. Abb.8 zeigt uns das Darmstädter Düngemittellabor.

|

|

|

Abb.8 Düngemittellabor in Darmstadt um 1900 |

Von den 717 Marburger Düngerproben des Jahres 1895 wurde

bei 573 der Phosphor-, bei 77 der Phosphor- und Stickstoff-, bei 24 der

Stickstoff-, bei 20 der Calcium-, bei 15 der Kalium- und bei 8 Proben ein

anderer Elementgehalt bestimmt. Dieses Muster der Bedeutung der einzelnen Nährstoffelemente

bei den Düngerkontrolluntersuchungen blieb bis zum 1. Weltkrieg ziemlich unverändert.

Von den 1712 Düngerproben im Jahre 1900 erfuhren 1321

eine Phosphorbestimmung. In diesem Jahr ist erstmals auch etwas über die

Anteile unterschiedlicher Probenvorbereitung zu lesen: 1067 Proben wurden mit Säure

aufgeschlossen oder mit Citronensäure extrahiert, bei 248 Proben wurde der

Phosphorgehalt aus einer wässrigen Extraktion bestimmt.

Der Jahresbericht von 1900 ist für den Elementanalytiker

auf historischer Spurensuche aber besonders wegen erstaunlicher Mitteilungen aus

der Wasseranalytik eine aufregende Fundgrube. In 7 Trinkwässern, ist zu lesen,

sei der Blei- (Pb) und in 5 Mineralwässern der Kupfergehalt (Cu) beanstandet

worden. Und für die Bleianalysen werden auch Messergebnisse angeboten: 0,2 bis

1 Milligramm Blei pro Liter (mg/l). Es muss wohl eine gewisse Überheblichkeit

des heute mit solch niedrigen Gehalten jeden Tag hantierenden Chronisten sein,

dass er ungläubig das Datum prüfte: doch es blieb das Jahr 1900. Dass überhaupt,

und nun muss der Begriff früher erscheinen als eigentlich geplant, bereits

‚Spurenanalytik’ betrieben wurde, verblüffte schon genug, die dabei

erreichbare Nachweisstärke für ein offensichtliches Routineverfahren war aber

gänzlich überraschend. So stieß der ‚Spurenanalytiker’ von heute bei

seiner historischen Spurensuche unversehens früh auf ‚Spurenelemente’.

Spannend, da leider nicht überliefert, ist die Frage:

Welches Messverfahren wurde hier eingesetzt? Die klassischen Verfahren

Gravimetrie und Titrimetrie scheinen für die Routine bei so niedrigen Gehalten

ungeeignet. Dass es Routineverfahren waren, legt einerseits die relativ

unkomplizierte Matrix Wasser nahe, andererseits lässt die Aussage, die Proben

seien beanstandet worden, den Schluss zu, sie stammten aus einer größeren

Serie. Drittens ist auch in den nachfolgenden Jahren mehrfach nachzulesen, dass

Mineralwässer wegen erhöhter Blei- und Kupfergehalte auffällig geworden

seien, wohl also ein Untersuchungsverfahren, das regelmäßig zum Einsatz kam,

existiert haben muss. Die Angabe von Gehalten blieb allerdings dem Jahresbericht

von 1900 vorbehalten und wurde nicht wieder bestätigt.

Die Gravimetrie als Messmethode auszuschließen, ist

allein durch die Vorstellung vom Aufwand der Isolierung und Reinigung von

geringsten Mengen ausgefällter Blei- und Kupfersalze her zu begründen, die

Waagentechnik (Abb.9) war durchaus schon soweit entwickelt, bis 0,1 Milligramm

wiegen zu können. Die Titrimetrie damaligen Entwicklungsstandes, die noch keine

komplexometrischen Reagenzien für Metalle und keine automatisierten

Mikromethoden kannte, ist indes gewiß nicht die in Frage kommende Methode.

|

|

|

Abb.9 Analysenwaage um 1900 |

Viel wahrscheinlicher ist ein kolorimetrisches oder

elektrochemisches Verfahren. Die Kolorimetrie (siehe nächstes Kapitel) war wie

die Titrimetrie allerdings auf ein gutes menschliches Auge angewiesen, das

kleinste Farbnuancen zu erkennen vermochte. Es müssten schon intensivste Anfärbungen

von Blei- und Kupferverbindungen bekannt gewesen sein, um in dem niedrigen

Konzentrationsbereich arbeiten zu können. Favorit auf der Spekulationsskala wäre

demnach eine elektrochemische Methode.

Nachdem bereits in den 30er-Jahren des 19.Jahrhunderts

Michael Faraday (1791-1867) seine bahnbrechenden Arbeiten zur Elektrolyse

(Abb.10) mit den nach ihm benannten Gesetzen vorgestellt hatte, war die

quantitative elektrochemische Analytik als instrumentelles Analysenverfahren um

1900 bereits deutlich weiter entwickelt als die heute dominierende quantitative

optische bzw. spektrometrische Analytik (siehe nächstes Kapitel). Für Blei-

und Kupferbestimmungen eignen sich die Elektrogravimetrie und die Coulometrie.

In beiden Fällen wird die Gesamtmenge des Analyten an einer Elektrode reduktiv

oder oxidativ abgeschieden, wenn eine für den Analyt spezifische konstante

Spannung an die Elektrolysezelle gelegt wird. Kupfer scheidet sich dabei

elementar kathodisch ab, Blei als Bleioxid (PbO2) anodisch. Bei der

Elektrogravimetrie wird der Analytgehalt aus der Gewichtsdifferenz der Elektrode

vor und nach der Elektrolyse ermittelt, bei der Coulometrie aus der zwischen den

Elektroden fließenden Ladungsmenge während des Abscheideprozesses, die sich

zur Menge des Analyten proportional verhält.

|

|

|

Abb.10 Schema einer Elektrolyse |

In der heutigen Trinkwasserverordnung finden wir einen

Grenzwert von 0,025 mg/l für Blei. Es war also eine Menge Blei in den

beanstandeten Wässern, das aus bleiernen Wasserleitungen stammte. Ein Problem

ist das in alten Häusern bisweilen heute noch. Auch die Kupferbelastung der

Mineralwässer ist nachvollziehbar. Die damals gebräuchlichen verzinnten

Kupferleitungen der Produktionsstätten hatten ihre Oberflächenversiegelung

verloren.

Um die Jahrhundertwende und im ersten Jahrzehnt danach

taucht noch ab und an ein Exot im Elementespektrum des Untersuchungswesens in

Marburg auf. Mal wird Zink in getrockneten Äpfeln mit Gehalten um 0,2%, mal

Blei in Zinndeckeln von Trinkkrügen mit Gehalten um 20% und mal Blei in Tonkrügen

ohne überlieferte Gehaltsangaben analysiert und erwähnt, doch kann hier von

‚Spurenanalytik’ keine Rede sein. In dieser Hinsicht stehen die

Wasserergebnisse von 1900 ziemlich einmalig da. Aber es gibt noch einen anderen

Sammelbegriff für die vorstehenden Elemente, der hier eingeführt gehört und

später noch genauer zu definieren sein wird: ‚Schwermetalle’.

Leider sind aus dieser Zeit keine Detailberichte aus

Darmstadt auffindbar, um vielleicht auch dort etwas von Exoten zu entdecken.

Obwohl die beiden hessischen Stationen unter ihren jeweiligen Obrigkeiten strikt

getrennt arbeiteten, waren andererseits die wissenschaftlichen Erkenntnisse und

elementanalytischen Methoden der Zeit Allgemeingut und letzlich beide Häuser

auch im ‚Verband der Landwirtschaftlichen Versuchsstationen’ tätig, woraus

mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für Darmstadt auf die ersten Schwermetall-

und vielleicht ersten Spurenanalysen geschlossen werden kann.

Beschließen wir die ersten rund 50 Jahre

anorganisch-analytischen Schaffens zum Wohle der Landwirtschaft in Hessen mit

der Nachricht von neuen Laboratorien auch für die kurhessische Station. Die

bekam sie, als sie 1910 von Marburg an ihren heutigen Standort in

Kassel-Harleshausen verlegt wurde.

Licht im Dunkel der Elementanalytik

Ohne optische Messverfahren geht heute wenig in der

Elementanalytik. Bevor das zweite halbe Jahrhundert, wo sie Einzug in das

Landwirtschaftliche Untersuchungswesen hielten, und das dritte, wo sie sich

unentbehrlich machten, an uns vorüberziehen kann, sollen ein paar Grundbegriffe

helfen, die verschiedenen Varianten der optischen Verfahren im Bezug zueinander

kennenzulernen.

All das, was nun Revue passieren soll, betrifft die

Wechelwirkung von Materie mit Licht oder richtiger: elektromagnetischer

Strahlung (Abb.11). Deren Strahlungsenergie kann von Materie in Portionen

absorbiert oder emittiert werden. Wenn Materie Strahlung absorbiert, verändert

sich in ihr etwas von einem definierten energieärmeren Zustand A zu einem

definierten energiereicheren Zustand B, der ‚angeregt’ genannt wird, in der

Regel kurzlebig ist und unter Emission der Strahlung wieder zum Zustand A, der

‚nicht angeregt’ genannt wird, zurückkehrt. Es existieren Bewegungs-

(Translations-), Rotations-, Schwingungs,- und Elektronenzustände, die je

energiereicher die zu absorbierende Strahlung wird, nacheinander in dieser

Reihenfolge angeregt werden, d.h. Strahlung, die Elektronen anregt, ist

energiereich genug, um gleichzeitig auch Schwingungen, Rotationen und

Translationen auszulösen. Auch andere Energieformen als Strahlung, thermische

oder elektrische, können eine Anregung bewirken.

|

|

|

Abb.11 Elektromagnetisches Spektrum |

Isaac Newton (1643-1727) wusste noch nichts von

Energiezuständen der Materie, als er 1672 das weiße Sonnenlicht mit einem

Prisma in das Spektrum des sichtbaren Lichtes (Abb.11)

brach, ebensowenig Joseph

von Fraunhofer (1787-1826), als er 1814 mit dem ersten Spektroskop der Welt in

diesem Spektrum schwarze Linien entdeckte, und auch die Begründer der

Spektralanalyse Robert Bunsen (1811-1889) und Robert Kirchhoff (1824-1887), die

1868 den ersten Spektralapparat der Welt (Abb.12) konstruierten, erlebten diese

Erkenntnisse des 20.Jahrhunderts nicht mehr.

|

|

|

Abb.12 Spektralanalysenapparat |

Bunsen und Kirchhoff verdampften Elemente in einer heißen

Flamme, fokussierten das von den heißen Dämpfen emittierte Licht auf ein

verstellbares Prisma (F) und betrachteten die projezierten Emissionsspektren mit

dem Spektroskop (C) ihres Apparates. Sie sahen sogenannte Linienspektren

(Abb.13) mit wohldefinierten farbigen Linien und breiten dunklen Zwischenräumen,

kein kontinuierliches Farbband (Kontinuumspektrum) wie das Sonnenspektrum, und

entdeckten, dass alle Spektren verschieden und jedes für sein Element

charakteristisch war. Abb.13 zeigt unter dem Kontinuumspektrum der Sonne die

Linienspektren von Wasserstoff (H), Helium (He), Barium (Ba) und Quecksilber

(Hg). Jede Linie gehört zu einer definierten Wellenlänge, was indes noch nicht

der Sprachgebrauch um 1860 war.

|

|

|

Abb.13 Kontinuumspektrum und Linienspektren |

Weder Abb.11 noch

Abb.13 zeigen das Sonnenspektrum so,

wie es Fraunhofer mit hoher Auflösung in seinem Spektroskop sah. Durch

zahlreiche schwarze Linien unterbrochen gleicht es dem Negativ eines

Linienspektrums. Bunsen und Kirchhoff machten die faszinierende Entdeckung, dass

zahlreiche der schwarzen Linien mit den farbigen in ihren Elementspektren

deckungsgleich waren, und lieferten schließlich auch die Erklärung.

Es war die Geburtsstunde der Absorptionsspektroskopie.

Sie postulierten: Das Kontinuumspektrum der Sonne

resultiere aus den sich überlagernden Linienspektren einer Vielzahl thermisch

angeregter Elemente. In der kälteren Korona gebe es Gaswolken einiger dieser

Elemente, die noch nicht zur Strahlung angeregt seien, die aber aus dem

Sonnenlicht die Energie zur eigenen Anregung absorbieren könnten. Die

Absorption von definierten Energieportionen aus der Gesamtstrahlung manifestiere

sich in den schwarzen Unterbrechungen des Kontinuumspektrums, die mithin

Absorptionslinien seien. Jede Materie absorbiere aber wohl diejenige

Strahlungsart, die sie auch emittieren könne, dies erkläre die

Deckungsgleichheit der Linien.

Dieses Kirchhoffsche Strahlungsgesetz lautet moderner

ausgedrückt: Emittiert angeregte Materie oder spezieller ein angeregtes Element

Strahlung einer bestimmten Wellenlänge, so kann dieselbe Materie bzw. dasselbe

Element auch Strahlung derselben Wellenlänge absorbieren.

Die Spektroskopie diente in der Folge als qualitative

Methode emissions- wie absorptionstechnisch eingesetzt zur Entdeckung

zahlreicher Elemente und leistete ihren Beitrag bei der Aufstellung des

Periodensystems (Abb.6).

Die erste quantitative Anwendung war die Kolorimetrie

(Farbmessung), ein absorptionsspektroskopisches Verfahren, bei dem als

Messinstrument weiterhin das Auge diente. Nicht nur Elemente in der Gasphase,

sondern auch chemische Verbindungen in Lösung absorbieren Licht und in beiden Fällen

ist das Ausmaß der Absorption auf einer bestimmtem Wellenlänge proportional

abhängig von der Konzentration der absorbierenden Spezies und von der Länge

des Weges, den das Licht durch das Gas oder die Lösung zurücklegen muss. Diese

Abhängigkeiten sind Inhalt des Lambert-Beerschen Gesetzes, zu dem Johann

Heinrich Lambert (1728-1777), der schon 1760 die Abhängigkeit von der

Durchstrahlungsdicke entdeckte, und August Beer (1825-1863), der 1854 die

Konzentrationsabhängigkeit fand, beitrugen. In der Kolorimetrie vergleicht man

bei identischen Durchstrahlungsdicken eine Lösung unbekannter

Spezieskonzentration solange mit Lösungen bekannter Spezieskonzentrationen, bis

sich eine Farbgleichheit ergibt, aus der sich nach dem Lambert-Beerschen-Gesetz

die gesuchte Konzentration ableitet.

Das Kolorimeter, richtiger hätte es allerdings dem

Messinstrument Auge geschuldet Koloriskop (skopein (gr.): betrachten) heißen müssen,

ist ein Vorläufer des Photometers aus der Familie der Absorptionsspektrometer.

Ein Spektrometer ist im Gegensatz zu einem Spektroskop mit einer technischen

Licht- bzw. Strahlungsmessung ausgestattet, z.B. einer Photozelle, die Strahlung

in messbaren elektrischen Strom umwandelt, wodurch es Intensitäten, auch sehr

kleine, exakt zu detektieren vermag. Die andere wesentliche Innovation liegt in

der Verwendung monochromatischer Strahlung einer einzigen Wellenlänge, welche

merklich genaueres Messen als polychromatische Strahlung aus einem ganzen

Spektrum gestattet. Das Photometer ebnete den Weg zur Bestimmung von

Analytkonzentrationen im Spurenbereich und bot mit einem geeigneten Detektor

auch den Einstieg in die Absorptionspektrometrie mit anderen elektromagnetischen

Strahlungen als sichtbarem Licht.

Kolorimeter waren seit der Jahrhundertwende verfügbar,

wurden ab 1920 technisch stetig verbessert und deshalb bisweilen auch Photometer

genannt. Echte Photometer wurden aber erst ab 1945 kommerziell angeboten,

technische Hürden beim Bau von leistungsstarken Präzisionsmonochromatoren und

der 2.Weltkrieg verhinderten einen früheren Start.

Bereits Anfang der 30er-Jahren fand hingegen die

klassische qualitative Spektralanalyse ihre kommerzielle Fortsetzung.

Quantitativ arbeitende Flammenemmissionsspektrometer, auch Flammenphotometer

genannt, eroberten die Labore. Auch hier war das Messinstrument Auge des

Spektroskops von der Photozelle abgelöst worden. Auch hier filterte ein

Monochromator einzelne Linien bzw. Wellenlängen heraus, der es allerdings

bedeutend leichter hatte als sein Pendant im Photometer. Da sich die

Flammenphotometrie auf die quantitative Bestimmung weniger in einer chemischen

Flamme anregbarer Elemente beschränkte, hatte der Monochromator nur wenige sich

überlagernde Linienspektren auseinander zu dividieren. Es waren vor allem die

thermisch leicht anregbaren Alkali- und Erdalkalimetalle, die sich nun in sehr

niedrigen Konzentrationen bestimmen ließen. Die Stärke des Messsignals hängt

in der quantitativen Emissionsspektrometrie proportional von der Zahl der

angeregten strahlenden Elementteilchen ab, welche wiederum proportional mit der

Konzentration des Elements in der zu verdampfenden Probe korreliert.

Die Messprinzipien der Photometrie und der

Flammenphotometrie verdeutlichen noch einmal die Abb.14 und

15, bevor wir um das

Basiswissen des optischen Messwesens reicher zur Laborgeschichte der

Elementanalytik in Hessens Landwirtschaftlichen Versuchsstationen zurückkehren.

Es sind keine Absolutverfahren, sondern sie müssen beide immer mit

entsprechenden Vergleichsproben bekannten Gehaltes kalibriert werden.

|

|

|

|

Abb.14 Photometrie |

Abb.15 Flammenphotometrie |

(Legende

Abb.14: L = Lichtquelle, M = Monochromator, K = Küvette mit Probe, D = Detektor)

(Legende Abb.15: P = Probe, A = Ansaugung, Z = Zerstäuber, F = Flamme, M + D wie vor

)

Das zweite halbe Jahrhundert

Kaum anderes als steigende Probenzahlen war aus den

Versuchsstationen in Sachen Elementanalytik aus dem ersten Jahrzehnt des

20.Jahrhunderts zu vermelden gewesen. Das zweite schickte sich an, so

fortzufahren - es wurden neue, qualitativ z.T. bedenkliche Mischfuttermittel

produziert, die der dringenden Überwachung bedurften, neue Stickstoffdünger drängten

nach der gelungenen Ammoniaksynthese aus Stickstoff und Wasserstoff auf den

Markt - , als der 1.Weltkrieg die Forschungs- und Untersuchungstätigkeiten jäh

beschränkte. Der personelle Aderlass durch Einberufungen war hoch. In Kassel

reduzierte sich die Belegschaft auf weniger als ein Drittel, und die Situation

änderte sich auch nach Kriegsende nur unwesentlich. Von den Einberufenen kehrte

niemand zurück, und die inflationäre und durch Reparationen belastete

Wirtschaftslage verhinderte Neueinstellungen. Noch 1930 belief sich die Zahl der

wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter auf nur sieben. In Darmstadt war

die Ausgangslage besser, da es, von Paul Wagner forciert, zuletzt mehr

Mitarbeiter als in Kassel gegeben hatte, doch auch hier erfolgte eine Zäsur. In

den 20er-Jahren im nach Kriegsende aus dem Großherzogtum entstandenen

Volksstaat Hessen erholte sich die Station personell etwas schneller, sie

profitierte nach der Währungsreform 1923 von der besseren wirtschaftlichen Lage

im süddeutschen Raum und der Nähe zu den wesentlichen Produzenten

chemisch-landwirtschaftlicher Produktionsmittel.

Der Krieg brachte aber auch andere als personelle Nöte.

So konnte die chemische Industrie eine Zeitlang nicht ausreichend Citronensäure

produzieren, was die Phosphorbestimmung in Düngern einschränkte. Neue

Untersuchungsmethoden waren bei Futtermitteln gefragt. Immer öfter war die

Untersuchung von Futterkalken und ab Mitte des Krieges besonders von Tierkörpermehlen

gefragt, traurig machender ‚Nachschub’ von der Westfront, durch den sich

neben der deutlichen Zunahme von Haferuntersuchungen der Krieg am Labortisch

manifestierte. Neben Stickstoff wurde in Futtermitteln deshalb jetzt häufiger

auch Calcium (Ca) bestimmt.

Üblich war die Fällung als Oxalat oder Pikrolonat mit

gravimetrischer oder titrimetrischer Endbestimmung. Die Fällung mit Pikrolonsäure

eignete sich auch als mikrogravimetrische Methode, nachweisbar waren noch 10-20

mg Ca pro Liter, oder nach Auflösung des Pikrolonats in Salpetersäure und

Erzeugen einer blutroten Lösung bei Zugabe von Natronlauge für die

Kolorimetrie mit einer der Mikrogravimetrie vergleichbaren Nachweisstärke.

Mit Oxalsäure ((CO2H)2) und dem

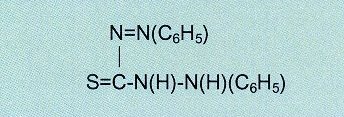

Pyrazolinderivat Pikrolonsäure ((C3N2HO)(C6H4NO2)(CH3)

(NO2)) begegnen wir erstmals organischen Reagenzien in der

Elementanalytik. Da es zumeist Organika sind, die die Elemente per

elementorganischer Verbindungen zur Absorption von Licht oder UV-Licht und zur

kolorimetrischen oder photometrischen Bestimmbarkeit befähigen, sei hier

besonders auf sie verwiesen. Das intensivere Suchen nach geeigneten organischen

Substanzen zu Verbindungsbildung oder Komplexierung nahm zu dieser Zeit seinen

Anfang und bescherte uns bis heute eine reiche Palette. Ihr wichtigstes Attribut

ist ihre Spezifität für Elementpartner wie Bestimmungsverfahren. Von Reiz an

der Suche war, dass chemischer Sachverstand allein nicht zum Ziele führen

musste, sondern vielfach Empirie half.

Die von Not und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen,

aber auch Innovation und Ideenreichtum geprägte Weimarer Zeit spiegelte sich

im Alltag der Versuchsstationen wieder. Die Not zeigte sich in den

Untersuchungszahlen. 1923 wurden in Kassel z.B. nur 17% der im Einzugsbereich

eingesetzten Düngemittel und nur 6% der Futtermittel untersucht. Die Landwirte

hatten nicht das Geld, die Untersuchungen zu bezahlen.

Dabei wäre eine höhere Zahl von Kontrolluntersuchungen

insbesondere bei Mischfuttermitteln dringend geraten gewesen, um vermehrt

auftauchende unseriöse Produkte vom Markt entfernen zu helfen. Seit 1920 gab es

zwar eine Mischfuttermittelverordnung, die aber, vom Charakter her lediglich

eine Sollvorschrift, wenig befolgt und vom ‚Verband der Landwirtschaftlichen

Versuchsstationen im Deutschen Reiche’ rigoros abgelehnt wurde. Emil Haselhoff

(1862-1948), von 1902 bis 1930 Direktor in Kassel und einer der wichtigen

Tierernährungswissenschaftler der 20er-Jahre, sagte seine Meinung unverblümt:

„Das beste wäre ja gewesen, diese Verordnung hätte nur einen einzigen

Paragraphen gehabt, der gelautet hätte: Die Herstellung von Mischfutter ist

verboten.“ 1927 gab es dann das erste deutsche Futtermittelgesetz, dass von

allen Seiten mehr Akzeptanz fand und letztlich auch den Freiraum für die

Entwicklung weiterer Futtermittelsorten schuf.

Für die Elementanalytik gab es Arbeit, als die

Futtermittelhersteller neue Mineralstoffmischungen erprobten. Sie versuchten

dabei neue wissenschaftliche Erkenntnisse über einen noch nicht ganz

verstandenen Mineralstoffwechsel umzusetzen. Die Mischungen enthielten Phosphor

(P), Calcium (Ca), Magnesium (Mg,) Kalium (K), Natrium (Na), Eisen (Fe), Zink

(Zn) und Kupfer (Cu). Gefragt war bei den Untersuchungen kein extraktiver,

sondern der Gesamtgehalt.

Die Überprüfung sicherte nur die Deklaration ab, sie

bot keine Beratung hinsichtlich geeigneter Mischungen. Dazu war das Wissen über

richtig abgestimmte Dosen an Mineralnährstoffen und Spurenelementen noch zu

unausgereift. Es wundert deshalb nicht, dass sich die Geister an diesen

Mischungen erneut schieden, weil nachprüfbare Erfolge selten waren, im

Gegenteil sogar negative Gesundheitsfolgen bekannt wurden, was aus heutigem

Wissen über Antagonisten unter den Nährelementen nicht erstaunt, bei deren

Unausgewogenheit Mangelerscheinungen die Folge sein können. Die

Mineralstoffmischungen dieser Zeit verschwanden deshalb oft genau so schnell

wieder vom Markt wie sie auf ihm erschienen waren.

Emil Haselhoff, der über 600 Veröffentlichungen

publizierte, verfasste in den Jahren 1924-29 gemeinsam mit dem Göttinger

Chemiker Edwin Blanck (1877-1953) auch ein vierbändiges ‚Lehrbuch der

Agrikulturchemie’, das ein Standardwerk seiner Zeit wurde. Betrachten wir in

Anlehnung daran, wie z.B. Eisen kolorimetrisch bestimmt wurde.

Gefärbte Verbindungen, die sich für die Kolorimetrie

eigneten, waren von dreiwertigem Eisen z.B. mit Ammoniumthiocyanat (NH4SCN)

oder Sulfosalicylsäure (C6H3)(OH)(CO2H)(SO3H))

und von zweiwertigem Eisen mit Dipyridyl ((C5H5N)2)

(Abb.16) bekannt. Zu einer Gesamteisenbestimmung musste vorab entweder das

zweiwertige oxidiert oder das dreiwertige Eisen reduziert werden.

|

|

|

Abb.16 Komplexes Eisen-II-tris(α,α’-dipyridyl)-ion |

Vertiefen wir etwas die letztgenannte Bestimmung. Die

Mineralstoffmischung wurde zunächst einem sauren Aufschluss in konzentrierter

Salzsäure unterzogen oder im Muffelofen verascht und die Asche in

konzentrierter Salzsäure aufgenommen. Ob der nasse oder der trockene Aufschluss

geeigneter wäre, wurde kontrovers diskutiert. Heute würde bei einer

Mineralstoffmischung wohl eher der nasse Aufschluss gewählt, damals standen

nicht so reine Chemikalien zur Verfügung, und so hatte der

kontaminationsfreiere trockene Aufschluss seine Fürsprecher. Die salzsaure Lösung

wurde eingedampft und der Rückständ in verdünnter Salzsäure aufgenommen. Bei

Vorhandensein unlöslicher Anteile sah das Verfahren auch noch eine Filtration

vor. Mit Zugabe von etwas Wasserstoffperoxid (H2O2) ließ

sich noch vorhandenes zweiwertiges Eisen in dreiwertiges überführen, das dann

mit verdünnter Kalilauge als Eisenhydroxid (Fe(OH)3) gefällt wurde.

Enthielten die Mischungen Aluminium (Al) und/oder Mangan

(Mn) war eine vorherige Abtrennung unerläßlich. Das abfiltrierte Hydroxid

wurde in verdünnter Salzsäure gelöst, die Lösung zur Reduktion des Eisen in

die zweiwertige Form mit Natriumsulfit (Na2SO3) versetzt,

das Farbreagenz Dipyridyl zugegeben und die Lösung auf ein definiertes Volumen

aufgefüllt. Mit Vergleichslösungen bekannter Eisengehalte, der zu vermessenden

Lösung in Säure- und Reagenziengehalt angepasst, konnte nun das Messverfahren

(Abb.17) beginnen.

Die Kolorimetrie reifte in Kassel und Darmstadt in den

20er-Jahren zum Routineverfahren. Neben dem Einsatz bei der Kontrolle von

Mineralstoffmischungen, Düngemitteln, Wässern und Lebensmitteln wurden

wissenschaftliche Arbeiten begleitet. Systematische Analysen von

Futtermittelaschen sollten die Kenntnisse über grundsätzliche Mineralstoffvorräte

verschiedener Futtermitteltypen verbessern oder Pflanzenanalysen aus z.B. Bor-

(B), Chrom- (Cr), Kupfer- (Cu), Mangan- (Mn) und Schwefeldüngungsversuchen (S),

teilweise vor dem 1.Weltkrieg konzipiert und begonnen, das Wirkvermögen dieser

Elemente klären. Initiert wurden solche Versuche oft durch unerklärliche

Pflanzenkrankheiten, indes verliefen sie so ergebnislos, dass Haselhoff 1928

noch erklärte: „Es besteht keine Veranlassung, den ‚Reizstoffen’ Mangan

und Kupfer besondere Bedeutung für die Ertragssteigerung im praktischen Betrieb

zuzuschreiben.“ Spätere Forschergenerationen sollten eben auch noch etwas zu

entdecken haben.

Nicht immer ist aus dem vorhandenen historischen

Schriftwerk ersichtlich, ob für die Elementanalytik der 20er-Jahre jeweils eine

kolorimetrische Methode zur Hand war, wenn aber, dann ist ziemlich sicher, dass

sie anderen Methoden wegen ihrer Selektivität, Reproduzierbarkeit und

ihres Probendurchsatzes vorgezogen wurde. Elektrochemische Methoden faradayscher

Prägung, denen Redoxprozesse an Elektroden zugrundeliegen (Elektrogravimetrie,

Coulometrie, Voltammetrie, Amperometrie), wie nichtfaradayscher Prägung

(Konduktometrie, Potentiometrie) ergänzten die apparative anorganische

Analytik, erreichten aber in der Routine nie die Bedeutung des optischen

Verfahrens. Unerwähnt sollen auch nicht die in den 20er-Jahren vermehrt

entwickelten nephelometrischen Bestimmungen bleiben, die auf der

konzentrationsabhängigen Beugung von Licht durch gezielt erzeugte kolloidale Trübungen

von Analytlösungen beruhen. Sie waren zwar ebenso empfindlich, schnell und

selektiv wie kolorimetrische Verfahren, ließen sich aber wegen allerlei Störeinflüsse

nur schlecht reproduzieren und konnten sich nicht durchsetzen.

Streichen wir die Bedeutung der Kolorimetrie für das

landwirtschaftliche Untersuchungswesen dieser Zeit noch mit einem weiteren

konkreten Beispiel heraus, der auch für die spätere Photometrie wichtig

bleibenden Bestimmung des Phosphors mit der Molybdänblaumethode. Die Bestimmung

ist für nahezu alle Probenarten einer Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt

einsetzbar und für Aufschlusslösungen ebenso geeignet wie für verschiedene

Extrakte.

Molybdän (Mo) tritt in seinen Verbindungen in den

Oxidationsstufen II bis VII auf und bildet verschiedene Mischoxide, in denen es

in mehr als einer Oxidationsstufe vorkommt. Eines dieser Mischoxide ist das

Molybdänblau ((MoO2)(MoO3)4), das seine

intensive blaue Farbe bei Verdünnung mit Wasser verliert. In Gegenwart von

Phosphat bleibt die Blaufärbung jedoch durch Verbindungsbildung stabil und ist

zwischen 0,01 und 10 mg/l proportional zur Konzentration des Phosphats. Das

Reagenz lässt sich in schwefelsaurer Lösung durch Reduktion von MoO3

mit elementarem Molybdän erzeugen. Eine Schwierigkeit ist die völlig

gleichartige und ebenso proportionale Reaktion mit Arsenat. Waren Phosphor und

Arsen (As) in vergleichbarer Menge in einer Probe enthalten, empfahlen die

Autoren die kolorimetrische Summenbestimmung beider Parameter, die nachfolgende

Einzelbestimmung des Arsens z.B. mittels einer jodometrischen Titration und

letztlich die Phosphorbestimmung aus der Differenzbildung.

|

|

|

Abb.17 Kolorimeter um 1920 |

In den Kasseler Jahresberichten tauchen zum Ende des

Jahrzehnts zur Freude des Chronisten auch wieder einige besondere Analyten mit

genaueren Gehaltsangaben auf. Von 37 Arsenbestimmungen an Superphosphatdüngern

mit Gehalten zwischen 91 und 335 mg/kg wird 1929 berichtet. Das Arsen ist

Kontaminant aus der zum technischen Aufschluss der Phosphate eingesetzten

Schwefelsäure. Weiter ist zu lesen, dass diese Konzentrationen keine Wirkungen

auf das Pflanzenwachstum erkennen ließen. 1931 werden wieder einmal

Wasseruntersuchungen erwähnt. Neben einigen Eisenanalysen werden in einer Probe

auch 0,44 mg/l Mangan (Mn) bestimmt. In einer Lebertranprobe wird ein erhöhter

Zinkgehalt (Zn) nachgewiesen und in einer Weizenmehlprobe Quecksilber (Hg),

leider ohne Gehaltsangabe oder Bemerkung, ob von erhöhtem Gehalt, aber mit dem

Hinweis, dass das Schwermetall aus Saatgutbeizmitteln stammen müsse.

Aus der Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Kassel war im übrigen 1922 eine Landwirtschaftliche

Versuchsanstalt geworden. Nicht so

genau datierbar, aber noch in den 20er-Jahren erfolgte die gleiche Namensänderung

in Darmstadt.

Die elementanalytischen Untersuchungstätigkeiten beider

Anstalten wurden um 1930 nach wie vor von den Düngemittelanalysen auf

Stickstoff, Phosphor und Kalium bei gestiegenem Kaliumanteil und den

Futtermittelanalysen auf Stickstoff dominiert, aber neben den ersten

Gehversuchen zu anderen Mineralstoffen erwachte das Interesse an der Nährstoffsituation

der Böden.

Hans Wießmann, der 1930 Emil Haselhoff als Leiter in

Kassel ablöste, hielt auf dem Verbandskongress 1934 ein Grundsatzreferat über

Düngung, in dem er darauf abhob, dass die Nahrungsproduktion immer noch nicht

das Vorkriegsniveau erreicht habe, obwohl die doppelte Menge an Stickstoff und

erheblich mehr Kalium gedüngt würden. Seine Schlussfolgerung ging zwar

letztlich in Richtung einer gestörten Bodenfruchtbarkeit durch

Humusunterversorgung, mit der Ertragsssituation war aber auch die Frage nach

einer generell ausreichenden und im Mengenverhältnis adäquaten

Mineralstoffversorgung verknüpft.

Der politische Umschwung 1933 und in der Folge die

politische Forderung nach einer weitgehend autarken und qualitativ hochstehenden

Versorgung mit landwirtschaftlichen Gütern versetzte die Versuchsanstalten in

ganz Deutschland dann in kurzer Zeit personell und materiell in die Lage, ein

umfangreiches systematisches Bodenuntersuchungswesen aufzunehmen. So gab es in

Kassel 1937 wieder 25 MitarbeiterInnen im Labor und im Landwirtschaftlichen

Versuchswesen, darunter 8 wissenschaftliche, und in Darmstadt sogar 47, darunter

6 wissenschaftliche.

|

|

|

Abb.18 Agrikulturchemisches Labor in Kassel 1935 |

Zwischen 1936 und 1944 wurden in Deutschland

elementanalytisch 5,7 Millionen Phosphor- und 500.000 Kaliumgehaltsbestimmungen

durchgeführt, daneben mit anderen als elementanalytischen Verfahren

(Keimpflanzenversuch und pH-Bestimmung) weitere 500.000 Kalium- und 7,2

Millionen Kalkbedarfsbestimmungen, hier aber miterwähnenswert, um die Dimension

des Großprojektes zu veranschaulichen. 4,9 Mio. Phosphoruntersuchungen

entfielen auf die Kriegsjahre 1941-44, in denen der sparsame Umgang mit den

Phosphatreserven oberste Düngepflicht war, da der Import von Rohphosphat

zunehmend zum Erliegen kam. Jede Versuchsanstalt musste für die als

‚Bodenuntersuchungs-Sonderaktion’ ausgelobte Maßnahme statt einiger hundert

Böden pro Jahr wie bis Mitte der 30er-Jahre einige tausend bearbeiten (Beispiel

Kassel: 1936: 364; 1937: 711; 1938: 2688; 1939: 9177; 1940: 15937) und wäre

ohne physikalische Messmethoden an dieser Aufgabe gescheitert. Die

Bodenuntersuchung, wie wir sie heute als eine der zentralen Aufgaben unserer

Versuchsanstalten kennen, hatte sich etabliert.

Unter Ludwig Schmitt, der die Leitung der Versuchsanstalt

1933 übernahm und später langjähriger Präsident des Verbandes wurde, konnte

1936 in Darmstadt das erste Flammenphotometer (Abb.15) erworben werden, und die

Emmissionsspektrometrie bestand die Feuertaufe bei den Kaliummassenbestimmungen

erfolgreich. Sie ist für diesen Anwendungszweck auch heute noch die Methode der

Wahl. In Darmstadt wurden in den Kriegsjahren 14.000 Böden auf laktatlösliches

Kalium untersucht, in Kassel, wo noch kein Flammenphotometer zur Verfügung

stand und kolorimetrisch gearbeitet wurde, kamen 3000 Böden zur Kaliumanalyse

auf den Labortisch.

Die in den 30er-Jahren in der Verbandsarbeit entwickelte

kolorimetrische Methode nutzt die quantitative Fällbarkeit des Kaliums mit

einer Mischung aus Kobaltnitrat (Co(NO3)2) und

Natriumnitrit (NaNO2) unter oxidativen Bedingungen zum komplexen

Kaliumnatriumkobaltnitrit (K3Co(NO2)6 x Na3Co(NO2)6).

Das gefällte Salz ist in Natronlauge löslich, bildet mit Sulfanilsäure und

Naphtylamin einen Farbkomplex und ist so kolorimetrisch analysierbar. Das

Methodenbuch des Verbandes, in dem diese Vorgehensweise beschrieben wird, ist

das erste, das sich mit Bodenuntersuchungen beschäftigt. Beachtenswert ist,

dass für Bestimmungen verschiedener Schwermetalle hier bereits das

Aufschlussverfahren mit Königswasser (3:1-Mischung aus Salzsäure und Salpetersäure)

vorgeschlagen wird, das noch heute im Landwirtschaftlichen Untersuchungswesen in

der chemischen Aufarbereitung mineralisch dominierter Probenspezies seinen

unangefochtenen Stammplatz hat.

Das Erstaunen des Chronisten gegenüber dem

elementanalytischen Wissen der Altvorderen kam schon einmal zur Sprache, als es

Spurenanalytik im Jahre 1900 zu entdecken gab. Wenn eine Tatsache nach dem

Studium der alten Dokumente noch einmal einer besonderen Betonung bedarf, dann

die, dass es wahrscheinlich alles früher gab, als es der Chronist aufspüren

konnte.

Neben soviel Bodenuntersuchung und Massenanalytik in den

30er- und 40-er-Jahren brachten die hessischen Elementanalytiker aber auch in

die Angewandte Forschung weiterhin ihre Arbeit ein. So konzipierte die Anstalt

Darmstadt 1937 die wohl bis dato ausgedehntesten Düngungsversuche weltweit zum

Zwecke der umfassenden und kurzfristigen Prüfung der in dieser Zeit als

Wundermittel der Düngung gepriesenen Gesteinsmehle, die Anbieter langfristig

verfügbarer mineralischer Makro- und Mikronährstoffe sein sollten.

|

Element |

Gehalte |

Element |

Gehalte |

Element |

Gehalte |

|

Si |

14 - 31% |

Ca |

0,1 - 18% |

Mg |

0,7 - 10% |

|

Fe |

0,7 - 8,4% |

K |

0,7 - 3,7% |

N |

0,1 - 0,2% |

|

P |

u.B. - 0,9 % |

Al |

u.B. - 0,1% |

Na |

u.B. - 0,1% |

|

Sr |

u.B. - 0,1% |

Mn |

u.B. - 0,1% |

Ni |

u.B. - 0,1% |

|

Ti |

u.B. - 0,1% |

Ba |

u.B.- 0,01% |

Co |

u.B.- 0,01% |

|

Cr |

u.B.- 0,01% |

Cu |

u.B.- 0,01% |

V |

u.B.- 0,01% |

|

Ag |

u.B.- 0,001% |

B |

u.B.- 0,001% |

Mo |

u.B.- 0,001% |

|

Pb |

u.B.- 0,001% |

Sn |

u.B.- 0,001% |

Zn |

u.B.- 0,001% |

Abb.19 Elementgehalte in Steinmehlen aus Darmstädter Pflanzenbauversuchen

(u.B.

= unterhalb der Bestimmbarkeitsgrenze)

In 9 Gesteinsmehlen aus pflanzenbaulichen Versuchen

wurden auf Grund dieser Behauptungen nicht nur die Gehalte an Stickstoff (N),

Phosphor (P), Kalium (K), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Eisen (Fe) und Silicium

(Si) gravimetrisch, titrimetrisch oder kolorimetrisch bestimmt, sondern auch die

an Natrium (Na), Strontium (Sr), Aluminium (Al), Barium (Ba), Bor (B), Silber

(Ag), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo), Nickel

(Ni), Blei (Pb), Titan (Ti), Vanadium (V), Zinn (Sn) und Zink (Zn)

kolorimetrisch oder flammenphotometrisch erfasst. Die Vielfalt der beherrschten

optischen Bestimmungen sei damit eindrucksvoll vorgeführt.

Abb.19 zeigt

tabellarisch die ermittelten Gehalte als Bereiche, wobei ein 98%-reines

Quarzmehl bei der Aufstellung unberücksichtigt blieb.

Die Düngungsversuche mit 8-jähriger Laufzeit belegten

schließlich die ziemliche Wirkungslosigkeit der Gesteinsmehle im Vergleich zur

klassischen NPK-Mineraldüngung.

Die Effektivität von Düngung und Fütterung zu

steigern, avancierte in den ernährungskritischen Nachkriegsjahren und bis weit

in die 50er-Jahre hinein wieder zur Aufgabe mit der höchsten Priorität für

die Versuchsanstalten.

So wurde die Phase der umfassenden Bodenanalysen trotz

schwerer Gebäudezerstörungen an beiden Standorten auch nach Kriegsende

forciert fortgesetzt. Bis 1948 wurden z.B. in Darmstadt weitere rund 44.000, in

Kassel und Marburg, wohin die kurhessische Anstalt für ein Jahr ausgelagert

wurde, weitere rund 20.000 Böden auf ihren Kaliumgehalt untersucht.

Zunehmend deutlicher wurde der Agrarforschung in diesen

Jahren nun auch, dass die alleinige Ausbringung bzw. Verfütterung von Makronährstoffen

zur optimalen Ernährung von Pflanzen und Tieren nicht ausreichte. Die ernährungsphysiologische

Notwendigkeit anorganischer und organischer Mikronährstoffe wurde mehrheitlich

anerkannt. So unterbreitete auch Ludwig Schmitt 1954 als Präsident des

,Verbandes der Deutschen Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und

Forschungsanstalten’ dem damaligen Bundeslandwirtschaftsminister Lübke eine

Denkschrift über die vordringlichen Aufgaben der Versuchsanstalten, in der

ausdrücklich die ‚Ausweitung der Forschung über die Mikronährstoffversorgung’

im Rahmen der Förderung der Bodenfruchtbarkeit benannt wurde. In den

Fachgruppen des Verbandes entstanden nun die Methoden, mit denen sich die

anorganischen Analytiker der Anstalten den Spurenelementen in Böden, Düngemitteln,

Futtermitteln und Pflanzen widmen konnten.

Bor (B), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und

Zink (Zn) waren um 1950 als essentiell wichtig für die Pflanzenernährung

erkannt, bei Chlor (Cl) , Eisen (Fe), Natrium (Na) und Silicium (Si) bestanden

Hinweise.

Die nun fundierteren Kenntnisse der

Futtermittelhersteller zum Bedarf an Spurenelementen in der Tierernährung

beendeten auch den jahrzehntelangen Widerstand der Versuchsanstalten gegen die

Mineralfuttermischungen des Handels und führten zu Kontrollverträgen. Bis 1955

verzehnfachten sich die Produktionsbetriebe und verdreifachte sich der Umsatz

der Branche, wovon die Anstalten profitierten. Die Futtermitteluntersuchung

widmete sich neben Stickstoff (N), Phosphor (P), Calcium (Ca), Kalium (K),

Magnesium (Mg), Schwefel (S) und Chlor (Cl) den erkannten essentiellen

Spurenelementen Eisen (Fe), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Mangan (Mn) und Zink (Zn).

Jod (J) kam bald, Selen (Se) um einiges später dazu.

In den 50er-Jahren wurden in Kassel und Darmstadt, beide

Anstalten nun im Bundesland Hessen angekommen, aber nach wie vor unabhängig

agierend, Photometer (Abb.20) eingeführt und viele kolorimetrische Verfahren

auf photometrische umgestellt.

Eine der damaligen spurenanalytischen Methoden, die

Bestimmung des Zinkgehaltes in Pflanzen, sei hier stellvertretend betrachtet. Es

begegnet uns dabei mit Dithizon (Diphenylthiocarbazon) (Abb.21) ein organisches

Reagenz, das als Farb- und Anreicherungsreagenz nun rund 3 Jahrzehnte das

spurenelementanalytische Labor prägen sollte und mancher Laborantin und manchem

Laboranten doch Stoßseufzer ob der zahlreichen Extraktionsschritte per

Scheidetrichter und der vom Schütteln derselben erlahmenden Armmuskeln

entlockte. Ganze Bücher wurden dem Reagenz gewidmet, das sowohl in sauren wässrigen

Lösungen als auch in organischen Lösungsmitteln stabile Verbindungen mit einer

Vielzahl von metallischen Elementen zu bilden vermag.

Die Pflanzenprobe wird zunächst bei maximal 550°C im

Muffelofen verascht, die Asche mit konzentrierter Salzsäure abgeraucht und der

Rückstand mit verdünnter Salzsäure zum Erhalt einer Analysenlösung

extrahiert. Dies ist auch heute noch eine gebräuchliche Aufschlusstechnik für

Futtermittel mit vorwiegend organischer Matrix. Wichtig ist, dass die

Veraschungstemperatur dem Analyt moderat angepasst ist, um Verluste von flüchtigen

Zinkhalogeniden zu vermeiden. Es gibt Analyten, wie Cadmium (Cd), bei denen

bereits 400°C die Obergrenze darstellen.

|

|

|

Abb.20 Photometer um 1960 |

Neben der landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim

leistete hier insbesondere die Darmstädter Versuchsanstalt unter Ludwig

Schmitt Anfang der 50er-Jahre essentielle Pionierarbeiten zu einer Reihe von

Elementbestimmungen. Gleichermaßen wurde an den Veraschungen wie den weiteren

Aufarbeitungsschritten gearbeitet.

Bei Zink gestalteten sich letztere wie folgt: Die schwach

alkalisch gemachte Analysenlösung wird in einem Scheidetrichter mit einer Lösung

von Dithizon in Tetrachlormethan extrahiert. Dabei gehen Zink und andere Metalle

als rot gefärbte Dithizonate in die organische Phase, die in einen zweiten

Scheidetrichter überführt wird. Die Extraktion ist mit frischen Portionen

Dithizonlösung solange zu wiederholen, bis die organische Phase sich nicht mehr

rot färbt. Die gesammelten Extrakte werden nun mehrfach mit verdünnter Salzsäure

ausgeschüttelt, wobei Zink und die anderen Metalle in die saure wässrige Phase

wechseln. In einem dritten Scheidetrichter werden die gesammelten salzsauren

Extrakte auf einen pH-Wert zwischen 4,5 und 5,0 eingestellt und mit

Natriumthiosulfatlösung versetzt, um dann erneut erschöpfend mit Portionen

Dithizonlösung extrahiert zu werden. Im Unterschied zur ersten Extraktion

wechselt unter diesen Bedingungen allein das Zink in die organische Phase. Die

Konzentration des Zinkdithizonates konnte im Vergleich mit Eichlösungen

bekannter Zinkkonzentration nun entsprechend dem Lambert-Beerschen Gesetz

photometrisch bei einer Absorptionswellenlänge von 538 nm bestimmt werden.

Abb.21 Dithizon

Für viele andere Metalle (z.B. Silber (Ag), Blei (Pb),

Cadmium (Cd), Kupfer (Cu), Nickel (Ni) und Quecksilber (Hg)) wurden in diesen

Tagen spezifische Trennverfahren auf der Basis der Anreicherung ihrer

metallorganischen Verbindungen zwischen nicht mischbaren Phasen entwickelt. Das

favorisierte organische Reagenz in Darmstadt und Kassel war das Dithizon, aber

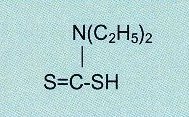

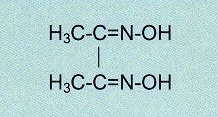

es kamen für die Photometrie auch andere wie Diethyldithiocarbaminsäure (Abb.22), bevorzugt bei Kupfer, oder Diacetyldioxim

(Abb.23), bevorzugt bei

Nickel, zum Einsatz.

Es 'duftete' immer reichlich nach flüchtigen

Chlorkohlenwasserstoffen im Spurenelementlabor. Der Arbeitsschutz musste erst

noch entdeckt werden. Zwei Jahrzehnte später fiel die Wahl des Lösungsmittels

aus Gründen geringerer Giftigkeit eher auf Dichlor- statt Tetrachlormethan.

Viel hat das die Laborluft nicht entlastet, es wurde dann aber vermehrt der vernünftige

Weg zu den Abzügen angetreten, deren Verbreitung in den 50er-Jahren noch zu wünschen

übrig ließ.

Abb.22

Diethyldithiocarbaminsäure

Abb.23

Diacetyldioxim

Neben der Isolierung eines Analyten eröffneten die neuen

Verfahren auch seine Aufkonzentrierung, indem die Volumina der extrahierenden

Phasen geringer gewählt wurden als die der zu extrahierenden. Zusammen mit der

technischen Verbesserung der Bestimmungsgrenzen durch die Photometrie waren nun

Gehalte um 0,01 mg/l und darunter auch in der Serienanalytik zugänglich. Es ist

deshalb wohl trotz früherer Vorstöße zu kleinsten Gehalten, die allesamt von

großem Aufwand und wenigen Proben gekennzeichnet waren, zulässig, in die

50er-Jahre den wahren Beginn der anorganischen Spurenanalyse zu legen.

Wenn von metallorganischen Reagenzien die Rede ist, muss

auch die Einführung der komplexometrischen Titration in Kassel und Darmstadt

gegen Ende des Jahrzehnts mit ihrer Bedeutung für die Düngemittel- und

Bodenanalytik vorgestellt werden. Die vom Schweizer Chemiker Gerold

Schwarzenbach (1904-1978) Mitte der 40er-Jahre entwickelte Methodik fand in den

Anstalten hauptsächlich Anwendung in der Calcium- und Magnesiumanalytik, deren

Schwierigkeit in der Trennung beider Elemente lag, und löste aufwendigere

gravimetrische und störanfälligere flammenphotometrische Verfahren ab. Auch

heute werden die Erdalkalielemente in Düngemitteln z.T. noch komplexometrisch

erfasst.

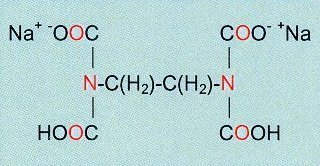

Der für diese Form der Titration zuerst aufgefundene und

bis heute bekannteste Komplexbildner ist das Dinatriumsalz der

Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) (Abb.24). Es vermag ein Metallkation über

sechs Kontaktstellen hoher Elektronendichte an zwei Stickstoff- und vier

Sauerstoffatomen koordinativ zu binden, was zu einem außerordentlich stabilen

Metallkomplex führt. Man spricht bei EDTA von einem mehrzähnigen Liganden.

Abb.24

Dinatriumethylendiamintetraacetat (EDTA)

Zur komplexometrischen Titration ist neben einem starken

Komplexbildner noch ein spezifischer Farbstoff erforderlich, der sich ebenfalls

an das zu titrierende Element binden kann und in gebundener anders als in reiner

Form färbt. Schwarzenbach bot bereits eine Palette an Farbstoffen an, heute

sind über 50 geeignete Substanzen bekannt. Wird die

Element-Farbstoff-Verbindung mit einem starken Komplexbildner bekannter

Konzentration titriert, verdrängt er den Farbstoff aus der Metallbindung. Im

Moment der völligen Freisetzung des Farbstoffs ändert die Lösung die Farbe,

der Äquivalenzpunkt ist erreicht und die verbrauchte Menge Komplexbildner

liefert die Elementkonzentration.

Welche Entwicklungen im Nachkriegsjahrzehnt hatten noch

Auswirkungen auf die Elementanalytik?

In der Bodenuntersuchung, wo sich die jährlichen

Probenzahlen beider Anstalten weiterhin nach Zehntausenden rechneten, gesellte

sich zum Phosphor und Kalium das Magnesium. Bei den Mineraldüngern lichtete

sich der Markt. Weniger Produzenten bedeuteten allerdings keinen Rückgang der

Gesamtproduktion. Indes waren die Probenzahlen rückläufig, da die Produkte

qualitativ besser wurden, die Produzenten dies über Selbstkontrollverträge mit

dem VDLUFA absicherten und deshalb weniger Produktionskontrollen erforderlich

wurden. Hingegen expandierten die Mineralstoffuntersuchungen an

wirtschaftseigenen Düngemitteln und ersten Abfallstoffen der jungen

Industriegesellschaft, die in der Landwirtschaft eine Entsorgungsmöglichkeit

suchte. Dies führte gegen Ende des Jahrzehnts zu ersten Überlegungen, welche

Schadelemente diesen Frachten beiwohnen könnten. Der Anstieg der

Futtermitteluntersuchungen wegen der neuen Sortenvielfalt und der Ausweitung des

Handels wurde bereits angesprochen. Hinzu kam neu die Amtliche

Futtermittelkontrolle. Das Landwirtschaftliche Versuchswesen schließlich bemühte

sich, den Forschungsergebnissen zur ganzheitlichen Mineralstoffversorgung der

Pflanzen mit Makro- und Mikronährstoffen Rechnung zu tragen und war an beiden

Standorten besonders mit Bor-, Kupfer-, und Magnesiumdüngungsversuchen

Lieferant von Aufwuchsproben für die elementanalytischen Labore. Daneben

liefen natürlich auch die klassischen Versuche mit N, P und K weiter.

Von der allgemein zunehmenden Prosperität des Landes

profitierten auch die Anstalten. Nach dem Wiederaufbau und der Konsolidierung

begann mit dem ausgehenden Jahrzehnt eine Phase mit verstärkten Investitionsmöglichkeiten.

Personell und apparativ ging es aufwärts.

Beschließen wir das zweite halbe Jahrhundert

elementanalytischen Schaffens im Hessischen Landwirtschaftlichen

Untersuchungswesen mit den von Aufbruchstimmung und Optimismus geprägten

50er-Jahren, die auch der Chronist in Kindertagen recht faszinierend fand, und

beginnen wir das dritte mit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts und ihrem

Start in die Atomspektrometrie und Laborautomatisation.

Vorher geht es noch einmal hinein in die Physik der

modernen Analysentechniken, damit im letzten Kapitel das Lesen leichter fällt.

Von der Photometrie zur Atomspektrometrie

Wir waren im Kapitel über das ‚Licht im Dunkel der

Elementanalytik’ bis zur Emissionstechnik ‚Flammenphotometrie’ und bis

zur Absorptionstechnik ‚Photometrie’ vorgedrungen.

Abb.25 zeigt den in den 60er-Jahren in Kassel eingerichteten,

mit Probengebern und Dosierpumpen automatisierten Messplatz für die

Elementbestimmung in Bodenextrakten, der mit einem Flammenphotometer (links) für

die Kalium- und einem Photometer (rechts) für die Phosphorbestimmung bestückt

war. Das Photometer stammt wie das Photo allerdings aus den späten 70er-Jahren.

Während die Flammenphotometrie eine echte

atomspektrometrische Technik ist, das Messsignal entspringt einer atomaren

Eigenschaft, der Emission von Licht thermisch angeregter Atome, ist die

Elementbestimmung per Photometer ein Umweg über eine Eigenschaft einer

molekularen Verbindung eines Elements, der Absorption von Licht des sich dabei

anregenden Moleküls. Der Vorteil der Flammenphotometrie ist die schnelle,

direkte Verarbeitung von Analytlösungen, der gravierende Nachteil seine Beschränkung

auf die wenigen durch chemische Flammen anregbaren Elemente.

Lediglich Natrium, Kalium und die restlichen Alkalielemente

in Propan/- oder Butan/Luft-Flammen bei Flammentemperaturen um 800°C und

Calcium, Magnesium und die restlichen Erdalkalielemente in der

Acetylen/Luft-Flamme, erstmals eingesetzt in den 50er-Jahren, bei

Flammentemperaturen um 2300°C sind so messbar.

Der große Vorteil der Photometrie ist die Vielzahl der bis

zu sehr niedrigen Konzentrationen messbaren Elemente - geeignete Farbreagenzien

gibt es seit den 50er-Jahren in großer Zahl -, der erhebliche Nachteil liegt in

der langwierigen Aufarbeitung der Analytlösungen mit Anreicherung und Anfärbung

und häufiger noch Abtrennung anderer Elemente für eine störungsfreie Messung.

Die Vereinigung der Vorteile beider Methoden war natürliches Bestreben der

Forschung und datiert bis in die frühen 40er-Jahre zurück.

|

|

|

|

Abb.25 Messplatz mit Flammenphotometer undPhotometer |

|

Ziemlich bald schloss man ein Atomabsorptionsverfahren aus.

Es war zwar unproblematisch, Analyten in einer heißen Flamme zu atomisieren und

damit analog der Küvette mit Analytlösung (s. Abb.14) in einem Photometer eine

Zone zu schaffen, in der Licht aus einer Strahlungsquelle absorbiert werden

konnte, doch die Quantifizierung der Absorption scheiterte an dem Problem, dass

eine Flamme mit angeregter Materie genau auf der Absorptionswellenlänge

Strahlung emittiert (s. Kirchhoffsches Strahungsgesetz im vorletzten Kapitel). Folglich ist eine ungestörte Messung der vom Analyten

nicht absorbierten, durchgelassenen Strahlung auf der gewählten

Absorptionswellenlänge eigentlich unmöglich, da sich immer emittierte

Strahlung der gleichen Wellenlänge aufsattelt. Da man diese grundsätzliche

Schwierigkeit für unüberwindbar hielt, wurde zunächst jegliche Forschung zum

Messprinzip Atomabsorption eingestellt.

Im Fokus des Interesses stand nun, das Messprinzip

Atomemission auf schwerer anregbare Atome als Alkali und Erdalkalimetalle zu übertragen.

Sehr wohl bekannt war schon, dass hierzu die thermische Energie der heißesten

chemischen Flammen nicht ausreichen würde. Die Versuche konzentrierten sich auf

Verdampfungen im elektrischen Lichtbogen zwischen zwei Kohleelektroden, wobei

die Probe entweder als Feststoff, verrieben mit Kohle, oder über ein

Tauchverfahren flüssig in eine Vertiefung einer Elektrode eingebracht wurde.

Das klingt nach heutigen Maßstäben langwierig und war es auch, da die Kohlen

vor jeder neuen Messung präpariert werden mussten und auch die Dosierung hohe

Sorgfalt erforderte.

Was allerdings noch länger währte, war die

Probenvorbereitung. Da kein geeignetes Monochromator-Detektor-System zur Verfügung

stand, das in der Lage gewesen wäre, aus der Emissionslinienvielfalt aller

Probenbestandteile eine spezifische quantitative Messung einzelner Elemente zu

gestalten, schaltete man ein Procedere zur Abtrennung der Probenmatrix und

Anreicherung der Analyten vor, dass dem Prinzip der Probenvorbereitung zwischen

nicht mischbaren Phasen der oben geschilderten photometrischen Zinkbestimmung

mit Dithizon entsprach. In der letzten Phase wurde nur kein einzelnes Element

isoliert, sondern mehrere, eben die gewünschten. Nun wurde entweder eingedampft

für die Feststoffvariante oder die Phase direkt verwendet für die

Tauchvariante. Damit war die Vorbereitung jedoch keineswegs zu Ende, sondern das

Messprinzip, eine Intensitätsauswertung der Emissionslinien auf einer

Photoplatte erforderte, dass zumindest der Gehalt eines Elementes in der Phase

exakt bekannt sein musste. Zumeist entschied man sich für Eisen, dass nahezu in

jeder Probe in gut messbarer Menge anzutreffen war. Die Gehaltsermittlung

erfolgte in der Regel photometrisch über den oben beim kolorimetrischen

Verfahren schon geschilderten Dipyridylkomplex (s.

Abb.16).

Nun, mit einem so aufwendigen Analysengang hatte die

Atomemissionstechnik zu Beginn der 50er-Jahre keinerlei Vorteile gegenüber der

Photometrie und war ihr auch in der Nachweisstärke nicht überlegen. Es war

eigentlich nur bewiesen, dass mit einer entsprechend hohen thermischen Anregung

eine quantitative Messung per Atomemission je nach Analyt von rund 0,1 mg/kg bis

zu einigen 100 mg/kg möglich war. Nach Kenntnis des Chronisten wurde das

Kohlelichtbogenverfahren auch nie in einer landwirtschaftlichen

Untersuchungsanstalt eingesetzt.

Der große Durchbruch der Atomspektrometrie als routinemäßig

in der Element- und Spurenelementanalytik einsetzbares und rationelles Verfahren

gelang dann 1952 doch überraschenderweise auf dem Gebiet der Atomabsorption.

Laut Überlieferung bei der Gartenarbeit habe den englischen Physiker Alan Walsh

(1916-1998) die Idee der modulierten Strahlungsquelle ereilt. Entweder mit einem

mechanischen Zerhacker (Chopper) oder einer elektrisch aufgesattelten Frequenz lässt

sich der zu absorbierende Lichtstrahl dergestalt modulieren, dass ein auf diese

Modulation abgestimmter Detektor nur das Licht der Strahlungsquelle verwertet

und nicht mehr die bisher auf der Absorptionswellenlänge interferierende

Emission der Flamme bzw. der thermisch angeregten Probe.

Es dauerte nach Veröffentlichung des Prinzips 1955 noch ein

knappes Jahrzehnt, bis sich nach der Entwicklung stabiler Strahlungsquellen

(Hohlkathoden- und elektrodenlose Entladungslampen) und dem hilfreichen Ruf aus

der US-amerikanischen Medizin nach hohen Stückzahlen schneller, verlässlicher

Serumanalysen auf Calcium - photometrisch wie flammenphotometrisch nie ganz

zufriedenstellend gelöst - die neue Technik kommerziell lohnte und etablierte.

|

|

|

|

Abb.26 Flammen-AAS-Gerät um 1965 |

|

Die Atomabsorptionsspektrophotometrie, kurz AAS, trat ihren

Siegeszug an. Sie war und ist wie alle optischen Verfahren kein

Absolutverfahren, sondern bedarf der Kalibrierung mit Lösungen bekannter

Analytgehalte. Sie ist ein sequentielles Verfahren, ein Element wird nach dem

anderen gemessen. Lange war sie ein reines Flammenverfahren unter Einsatz der

schon bekannten Luft-/Acetylen-Flamme und anderer Brenngasgemische, von denen

vor allem die um 2800°C heiße Lachgas (N2O)-/Acetylen-Flamme weite

Verbreitung fand. Ohne Anreicherung lag die erreichbare

Bestimmungsgrenze der Flammen-AAS für einige gut bestimmbare Analyten wie

Cadmium um 0,02 mg/l in der Analysenlösung oder auch ‚ppm’ (‚parts per

million’), wie es nun lange Jahre anglophil hieß, bis schließlich das

heimatverbundene ‚mg/l’ oder ‚mg/kg’, wenn ein Feststoff die Bezugsgröße

ist, obsiegte.

So mancher Spurenanalytiker vermisst seine ‚ppm’,

verdeutlichte doch ein ‚1 Teil auf 1 Million’ dem zum Staunen ausersehenen

Laien so viel anschaulicher die schwer vorstellbare Dimension von 10 hoch minus

6. Und aus mg/kg konnte auch nicht das noch anschaulichere ‚1 Preuße pro München’

abgeleitet werden. Und bei ‚ppb' (‚parts per billion') war die Erklärung

‚1 Preuße pro Bayern' doch eine humorvolle Steigerungsform. Nun zugegeben, da

‚billion' ja doch ‚nur' eine 'Milliarde' ist, und es auch nicht so viele

Bayern gibt, liegt im deutschen µg/l bzw. µg/kg mehr Klarheit.

In diesen Mikrogrammbereich stieß die Flammen-AAS allerdings

nur vor, wenn im Labor ausreichend Dithizon oder vergleichbare Organika und

chlorierte Lösungsmittel vorrätig waren. Von der Doppelfunktion als

Anreicherungs- und photometrisches Farbreagenz blieb für Dithizon und

seinesgleichen nach Einführung der Flammen-AAS zumeist nur die erstere.

|

|

|

|

Abb.27 Flammen-AAS-Gerät um 1975 |

Abb.28 Brenner eines |

Doch schon nahte mit der flammenlosen Graphitrohr-AAS das

Ende der dithizongeprägten Aera. Entwickelt Mitte der 60er-Jahre und zur

kommerziellen Reife in den 70er-Jahren gelangt, eröffnete sie dem

Spurenanalytiker für einen Großteil des Periodensystems die Dimension ‚10

hoch minus 9’ für die durchsatzstarke Routineanalytik.

Graphit hat einen hohen elektrischen Widerstand und lässt

sich im Stromfluss bis zu 3000°C aufheizen. In einem Rohr aus Graphit lassen

sich deshalb ebenso wie in einer heißen chemischen Flamme Verdampfung und

anschließende Atomisierung einer Analysenlösung erreichen. Wird der

Lichtstrahl einer Strahlungsquelle auf die Atomwolke im Rohr gerichtet,

absorbieren die Atome des Analyten, für den die eingestrahlte Wellenlänge

spezifisch ist, entsprechend ihrer Konzentration Licht und die absorbierte Menge

liefert wieder die quantitative Information.

Der Sprung um rund drei Zehnerpotenzen in der Nachweisstärke

findet seine Erklärung in der höheren Verweilzeit der Atomwolke im Rohr im

Vergleich zur Flamme, der zwar ständiger Nachschub durch Ansaugung der Analytlösung

zur Verfügung steht, in der die Atomkonzentration aber dadurch nicht erhöht

wird, da ebenso ein stetiger Austrag aus der Flamme erfolgt. Aus dem Rohr, wenn

nicht durch Ausblasen gewollt, tritt die Atomwolke nur sehr langsam durch

Diffusion aus, Zeit genug, dass jedes Atom mehrfach vom unangeregten in den

angeregten Zustand wechseln kann und jedesmal seine Portion Licht absorbiert.

Anschaulich können also µg Analyt im Rohr ebenso viel Licht absorbieren wie mg